子ども講座「みつろうエコラップづくり」を開催しました

2024年09月29日

9月29日(日)に子ども講座「みつろうエコラップづくり」を開催しました。

みつろうエコラップは、日常で使用するプラスチック製品を少しでも減らすためのアイテムで、使い捨てではなく洗って繰り返し使える環境に優しいエコなラップです。

今回、講師としてお迎えしたのは生活協同組合コープみらいの職員さんです。

作り方は綿100%の布の周りを、ほつれ防止のためにピンキングばさみでカットします。

次にチップ状のみつろうを10グラム程度、布の中心部に置き、低温のアイロンで布全体に染み込むようにみつろうを溶かしながら伸ばします。

みつろうが布全体に染み込み、熱が冷めたら完成です。

初めてピンキングばさみを使用する子供達がほとんどで少し苦戦しましたが、上手く完成しました。

みつろうエコラップは抗菌、保湿に優れた素材なのでバケットやバナナ、野菜を包むと賞味期限が伸びると言われています。

子ども講座「革工芸に挑戦してみよう」を開催しました

2024年09月19日

9月15日(日)に子ども講座「革工芸に挑戦してみよう」を開催しました。

今回の「革工芸に挑戦してみよう」には、児童高学年18名が参加しました。

本物の革を使って「マジック三つ編み」、一枚の革から作る「ケーブルクリップ」「コインケース」の3作品に挑戦しました。

ポンチを使っての穴あけにも挑戦しました。

革の色選びにじゃんけん大会をして、楽しく革工芸を学びました。

子ども講座「子ども陶芸教室」第三回目を開催しました

2024年08月25日

8月25日(日)に子ども講座「子ども陶芸教室」第三回目を開催しました。

今回も、児童高学年15名が参加しました。

第三回目は子供達が待ちに待った、世界に一つしかないマグカップのお渡しの日です。

今回は保護者の方もご参加頂き、作品完成までの流れを説明した後、本焼きして完成した作品を子供達に手渡ししました。

子ども講座「子ども陶芸教室」第二回目を開催しました

2024年08月04日

8月4日(日)に子ども講座「子ども陶芸教室」全三回のうち第二回目を開催しました。

今回も、児童高学年15名が参加しました。

第二回目は素焼きしたマグカップに陶芸専用の絵の具で絵付けをしました。

その後、石灰透明釉で釉薬掛けを行いました。

この後は他公民館の陶芸窯で本焼きをし、第三回目の8月25日(日)に完成したマグカップをお渡しします。

子どもおはなし会と映画会を開催しました

2024年07月28日

7月28日(日)に「子どもおはなし会と映画会」を開催しました。

今回は幼児、児童低学年24名、保護者23名が参加しました。

当日は36度を超える猛暑の中、水分補給や出来る限り部屋の温度を下げて熱中症対策を行い実施しました。

おはなし会では習志野市立谷津図書館の司書による大型絵本や紙芝居などの読み聞かせで読書の楽しみを知りました。

映画会では「シンデレラ」を鑑賞して映画を観る楽しみを知ってもらいました。

今後もたくさんの幼児、児童が保護者と一緒に交流して楽しむ映画会を開催していきます。

子ども講座「子ども陶芸教室」第一回目を開催しました

2024年07月21日

7月21日(日)に子ども講座「子ども陶芸教室」全三回のうち第一回目を開催しました。

今回の第一回目は、児童高学年15名が参加しました。

第一回目は陶芸用の粘土を「たたらづくり」(粘土を板状にして形を作る技法)で成形してマグカップを作成しました。

この後は公民館でお預かりして乾燥させた後、素焼きをします。

第二回目は8月4日(日)に素焼きをしたマグカップに絵付け、釉薬掛けの予定です。

子ども講座③「JAL折り紙ヒコーキ教室」を開催しました

2024年07月07日

7月7日(日)に子ども講座③「JAL折り紙ヒコーキ教室」を開催しました。

子ども講座では体験学習を通して豊かな情操を育む事を課題としています。

今回の「JAL折り紙ヒコーキ教室」には、児童低学年27名が参加しました。

この講座は飛行機の仕組みを学び、それを取り入れた折り方を教わりながら子供同士でコミュニケーションを図り、遊ぶことの楽しさを実感してもらうワークショップです。

当日は35度を超える猛暑の中、水分補給や出来る限り部屋の温度を下げて熱中症対策を行い実施しました。

遠くに飛ばなかった子供達からは「家に帰ってもう一度挑戦します。」との前向きな声が沢山聞かれました。

今後も課題について学び、沢山の児童が交流して楽しむ講義を開催していきます。

健康いいこと講座「腰編」開催しました。

2024年07月06日

歴史講座を開催しました。

2024年06月30日

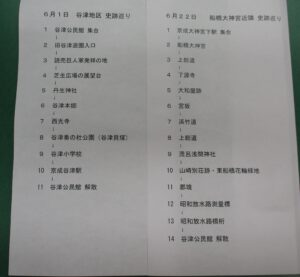

今回の歴史講座は、谷津地区・船橋大神宮近隣の歴史と文化をそれぞれ座学2回、史跡巡り2回開催しました。

28名の方が参加し、事前に谷津地区・船橋大神宮地区の歴史を学び、史跡巡りに出発しました。

史跡巡りでは、梅雨の合間の晴天に恵まれ汗を拭きながら歩き、講師の話に耳を傾け、建造物に目を向けていました。現代の街並みを歩きながらほんのひととき昔にタイムスリップした感じの史跡巡りでした。

子ども講座②「カイコの幼虫を育ててみよう」を開催しました

2024年06月15日

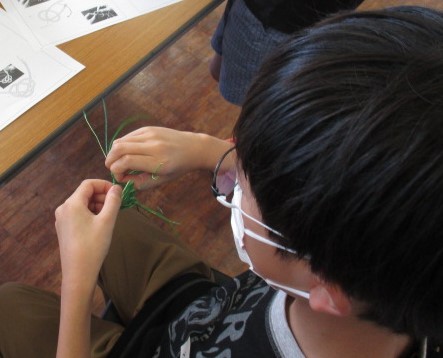

6月15日(土)県民の日に子ども講座②「カイコの幼虫を育ててみよう」を開催しました。

子ども講座では体験学習を通して豊かな情操を育む事を課題としています。

今回の「カイコの幼虫を育ててみよう」には、児童低学年18名、保護者20名、総勢38名が参加しました。

この講座は五感を使い小動物の観察の仕方を学ぶことが目的です。

今回、カイコの幼虫をご提供頂いた「しらいし さんへ」のお礼の手紙のなかで「無精卵はあるのですか?」の質問がありました。

「オスばかり生まれてしまった場合は無精卵のケースも有る」と先生からの回答がありました。

初めてカイコの幼虫を観て、触れる児童が多いなか、保護者の方が「子供の頃にカイコを飼っていました」「またこの様な機会を是非、作って下さい」とのお声を沢山頂きました。

今後も課題について学び、沢山の児童が交流して楽しむ講義を開催していきます。

子ども講座①「オリジナルストラップをレジンで作ろう」を開催しました

2024年05月08日

5月5日(日)子供の日に子ども講座①「オリジナルストラップをレジンで作ろう」を開催しました。

子ども講座では体験学習を通して豊かな情操を育む事を課題としています。内容は料理、工作、防災、自然等の体験学習となります。

今回の「オリジナルストラップをレジンで作ろう」には、児童低学年19名、高学年20名、総勢39名が参加しました。

この講座はレジンの特性を知り、自身の創造力・発想力でオリジナルの作品を作製する楽しさを学ぶことが目的です。

低学年の中には難しく感じる児童がいましたが、保護者のサポートにより上手く完成しました。

保護者からは「みんなで作ると教え合ったりすることが出来て楽しかった。」

「大人も一緒に参加出来る講座は初めてで是非、次回も参加したい。」

「ゴールデンウイークの良い思い出になりました。」と感想がありました。

今後も課題について学び、沢山の児童が交流して楽しむ講義を開催していきます。

わくわく親子冒険団「カブトムシを幼虫から育てよう」を開催しました

2024年05月03日

4月28日(日)わくわく親子冒険団「カブトムシを幼虫から育てよう」を開催しました。

わくわく親子冒険団では幼児、児童とその保護者で科学、生物、工作、運動等から親子で取り組み、学ぶ講座を年間2回、開催しています。

今回の「カブトムシを幼虫から育てよう」には、児童20名、保護者23名、総勢43名の親子が参加しました。

はじめは幼虫をビニール手袋をして触る子供たちが、講義が進むにつれて手袋を外し、直接触れる子供たちが多く観られました。

保護者からは「五感をフル活用した、よくみるは子供の教育に最適だと思いました。」と感想がありました。

生き物の講座では小さな「気づき」から五感を使い、新たな発見や再発見により、観察の基礎を学びます。

親子でコミュニケーションを取りながら、生き物を観察する事でお子さんの生き物への興味を知ることが出来たのではないでしょうか。

講師の先生から「持ち帰った幼虫の成長をしっかり観察してくださいね。」と宿題がでています。

今後も親子で課題について学び、絆を深め、大勢の親子が交流して楽しむ講義を開催していきます。

子ども講座

2021年03月30日

【課題】

体験学習を通して豊かな情操を育くむ。同時にSDGsについて考える

【内容】

料理・工作・防災・自然等の体験学習

令和6年1月28日(日)の午前10時より小学校4、5、6年生、合計20人の参加で開催しました。ほとんどの子が初めて作るレジンの工作でしたが、皆とても上手に素敵なストラップを作ることができ、嬉しそうに持ち帰りました。

令和5年12月3日(日)10時から小学校1、2年生25人の参加者で開催しました。障子紙を使って穴を開け、そこに赤、青、黄色のセロファンを貼り下からLEDライトで照らすツリーのため、皆頑張って穴あけやセロファン貼りを頑張ってツリーを完成させました。最後に出来上がったツリーの電気をつけ完成を確認しました。

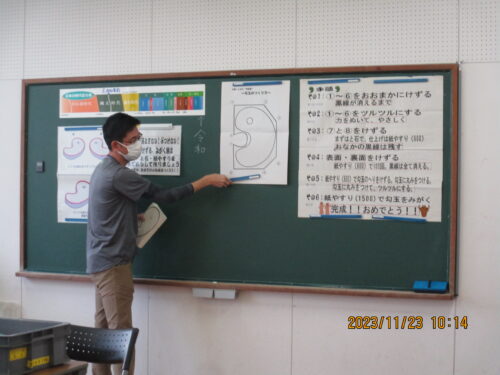

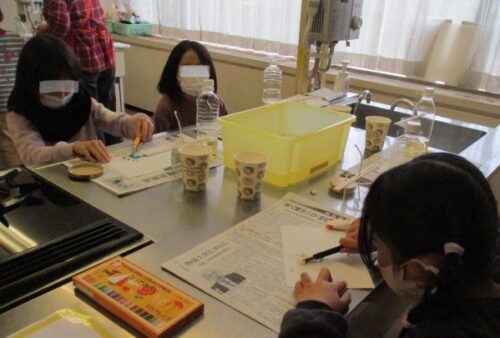

令和5年11月23日(木)勤労感謝の日に「勾玉作り」を開催しました。小学校3年生から6年生の21人が参加しました。四角い石を丸くなるまで一生懸命削り思い思いの勾玉を作り、古代のアクセサリー作りの体験をしました。出来上がった勾玉に紐をつけネックレスにし、全員が大切に持ち帰りました。

令和5年9月16日(土)に子ども講座「ハロウィーン飾りをつまみ細工で作ろう」を実施しました。今回は本来のピンセットを使ったつまみ細工ではなく、子どもでも出来る手つまみ細工を教えていただきました。細かな作業なので、最初は難しそうにしていましたが、コツがわかると皆楽しそうにお化けや魔女を作り、とてもかわいいオブジェが出来ました。

8月23日(水)、風船友の会のみなさんと親子でバルーンアートにチャレンジしました。部屋にはいろいろな形のバルーンがたくさん飾られました。今回は犬(プードル)と剣を作りました。「割れないかな」「大丈夫かな・・」と少しドキドキしながら、膨らませたりねじったり手伝ってもらいながら、バルーンアートが完成しました。帰りには風船友の会のみなさんが作った作品を袋いっぱいもらえることに。 笑顔いっぱいの中講座が終了しました。

8月9日(水)に「革工芸に挑戦してみよう」を開催し、小学校1年生から6年生までの男女24人が参加しました。三つ編みをするのが初めてという子もいましたが、高学年が低学年に教えたりお手伝いをし、とても素敵な三つ編みキーホルダー・小銭入れが出来、子どもたちはとてもうれしそうに持帰りました。

7月2日日曜日、JAL(日本航空)の社員の方が講師及び助手として来てくださり、子どもたちに紙ヒコーキの折り方と飛ばし方を指導してくださいました。

どこまで飛ぶか、学年ごとにミニ競技会を実施し、各学年1位と2位で全学年で競争!その後は、滑走路に見立てた絨毯(紙)にうまくヒコーキを飛ばして着陸させるゲームも行い、とても楽しい講座となりました。

6月15日、千葉県民の日に午前低学年・午後高学年に分かれ「すごろく大会」が行われました。午前は習志野市のすごろく、午後は千葉県誕生150周年にちなみ千葉県のすごろくを用い、すごろく大会が行われました。。

どちらも自分用の駒とサイコロを作り、それを使って習志野市の特産物や地名、千葉県の歴史等の勉強をしながら実のあるすごろく大会となりました。

<<「ちばのめぐみで、まんてん笑顔弁当をつくろう!」を開催しました>>

令和5年2月11日(土・祝日)に小学3年生から5年生15名が参加して、千葉のナンバー1の食材を使って「チバワン弁当」を作りました。

メニューは、鶏むね肉香煎揚げ(カレー塩)、チーズと人参の市松パン巻、チバワン野菜の袋煮、さつまいもごはん、おんせん玉子です。

講師は習志野調理師会 会長 海部芳英先生です。

巧みな包丁さばきに、子どもたちから歓声が上がりました。

最後に参加した子どもから先生へ「美味しい料理を作るコツを教えてください。」と質問がありました。

先生は「食べてもらう人のことを考えながら作ると、美味しい料理が出来上がります。」とお話がありました。

千葉の食材を学び、料理の楽しさを体験し、食生活を考える講座になりました。

<<「地球にやさしい!カラフルエコキャンドルをつくろう!」を開催しました>>

令和5年2月4日(土)1・2年生16名が参加して、家庭から出た廃油を使ったエコキャンドルづくりをとおして、リサイクルについて学びました。

4人1組で好きな色のクレヨンを削りました。

ペットボトルに入った廃油に凝固剤を入れて湯煎しました。

凝固剤が溶けたら、削ったクレヨンを入れてペットボトルを振ると、廃油がカラフルな色になりました。

空き瓶に流し込み、固める工程を繰り返し、4色のカラフルなエコキャンドルの完成です。

「唐揚げの匂いがする捨ててしまう油が、キャンドルになり楽しかったです。」と感想がありました。

最後に、非常用のキャンドルになることも教えていただきました。

<<「地球にやさしい!カラフルエコキャンドルをつくろう!」ご案内>>

コロッケや唐揚げ等を作った後の捨ててしまう油で、カラフルなキャンドルを作りましょう!

日時 令和5年2月4日(土)10:00~11:30

場所 谷津公民館2階調理室

対象 小学1・2年生16人

持ち物 ①うわばき ②水筒

③500mlペットボトルに家庭の廃油150㏄位を入れてください

④200㏄位のガラスの空き瓶(ふた付き)1個

材料費 300円

申込み 1月14日(土)10:00から電話受付(先着順)

谷津公民館 電話047-452-1509

<<「ちばのめぐみで、まんてん笑顔弁当をつくろう!」ご案内>>

千葉の食材を使って、バランスの良いお弁当づくりに挑戦!

千葉の「グー・パー食生活」も学びましょう。

日時 令和5年2月11日(土)10:00~12:00

場所 谷津公民館2階調理室

対象 小学3・4・5・6年生16人

持ち物 エプロン、三角巾(バンダナ)、お手ふきタオル、うわばき、水筒

材料費 600円

申込み 1月15日(日)10:00から電話受付(先着順)

谷津公民館 電話047-452-1509

<<「クリスマスケーキをつくろう!」を開催しました。>>

令和4年12月25日(日)に小学生3~5年生16名が参加して、クリスマスケーキ作りに挑戦しました。

小学校も学年も違うお友だち4人1組になって、スポンジケーキ作りから始まりました。

スポンジケーキの材料はハンドミキサーを使って混ぜましたが、生クリームは泡だて器を使って混ぜていきました。

ハンドミキサーでは短時間で混ぜることができましたが、泡だて器はチーム一人ひとりが協力して混ぜていかないと生クリームが出来上がりません。

チームで順番を決め、応援をしながら泡立て、やっと生クリームが完成すると「やったー!」と歓声があがりました。

スポンジケーキに、さつまいもクリーム、生クリーム、キウイフルーツ、パイナップル、リンゴ等でデコレーションをしていきました。

メリークリスマスと文字を書いてみたり、好きなフルーツを多めにデコレーションしたり、何度もやり直しているお友だちもいました。

デコレーションが完成した頃、サンタクロースが登場しました。「見て!見て!」と自分のケーキのデコレーションを説明する姿が見られました。

「家族と一緒に食べるの、楽しみ!」と言って、大切そうにケーキの箱を持って帰って行きました。

<<「クリスマスケーキをつくろう!」ご案内>>

さつまいもクリームを作って、みんなで楽しくデコレーションしましょう!

日時 令和4年12月25日(日)午前10時~12時

場所 谷津公民館

定員 小学3・4・5・6年生16名

材料費 500円

持ち物 エプロン、三角巾(バンダナ)、水筒、お手拭きタオル、うわばき、持ち帰り用容器(縦12㎝×横20㎝×高さ15㎝以上)

申込み方法 11月23日(水・祝日)午前10時~電話受付(先着順)

谷津公民館 電話 047-452-1509

<<「キラ★キラ★ひかるクリスマスツリーをつくろう!」を開催しました。>>

11月19日(土)小学1・2年生22名が参加して、キラ★キラ★ひかるクリスマスツリーを作りました。

牛乳やジュースの紙パックをリサイクルした工作です。

紙パックの文字や絵が書いてある紙をはがすと、真っ白な紙になります。

まずは、三角形に切った真っ白な紙にいろいろな形のパンチで穴を開けていきました。

星や雪、木の形等たくさん穴を開けていきます。手が疲れてしまったお友だちのお手伝いをする姿もありました。

穴の開いたところに、色セロファンを貼っていきます。

その前に、カラーセロファンを丸や三角、四角に切っていきますが、カラーセロファンは柔らかいので思ったような形になかなか切れません。

手で切って、面白い形になることを楽しむお友だちもいました。

ツリーの形にして、最後はみんなで点灯式をしました。

きれいに光るクリスマスツリーに大きな拍手が湧き、サンタクロースがやってきました!

サンタクロースからは「お家に飾って、楽しいクリスマスを迎えてください。」とお話がありました。

<<「キラ★キラ★ひかるクリスマスツリーをつくろう!」ご案内>>

小学生1・2年生を対象に牛乳パックでリサイクル工作「キラ★キラ★ひかるクリスマスツリーをつくろう!」を開催いたします。

日時 11月19日(土)10:00~12:00

場所 谷津公民館

募集人数 小学1・2年生20名

持ち物 はさみ、水筒

材料費 200円

申込み方法 11月5日(土)10:00~電話受付

電話 谷津公民館 047-452-1509

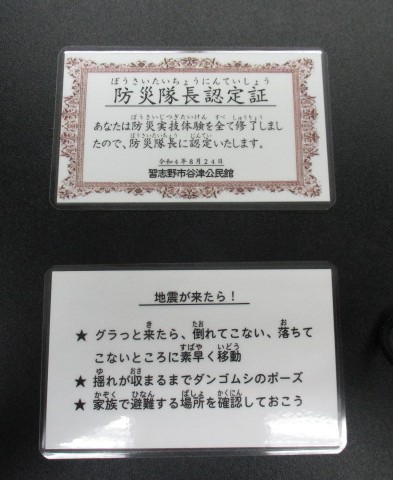

<<「防災士から学ぶ~きょうからきみも防災隊長!」を開催しました。>>

8月24日(水)に小学3年生から6年生が参加して防災実技体験をしました。

講師は、防災コミュニティネットワークのみなさんです。

はじめに、新聞紙でスリッパを作りました。でこぼこしたマットの上を素足で歩くと痛いけど、新聞紙スリッパをはくと痛くありませんでした。新聞紙で丈夫なスリッパを作ることができて、参加者も驚いていました。

液状化実験では、地震の揺れで地面に水がわき、模型の電柱や家が傾くようすを見ました。

また、参加者全員が東日本大震災の震度7の揺れを体験しました。

揺れがおさまるまで身体を丸めて、頭を守る「ダンゴムシ」の姿勢も学びました。

「改めて地震の怖さを感じ、地震が来た時にどうすればいいのか知ることができました。」と感想がありました。

最後に、講師から防災隊長認定証の授与があり、「今日の体験を家族に伝えて、防災について話し合ってみてください。」とお話がありました。

<<「夏休みに知って・はじめるSDGs 水とトイレのはなし」を開催しました。>>

8月9日(火)に小学生1・2年生が参加して「夏休みに知って・はじめるSDGs 水とトイレのはなし」を開催しました。

千葉県ユニセフ協会の講師から、世界の水やトイレの話を聞きました。

水くみのために子どもが使っている水かめを運ぶ体験をしました。

水かめに水を入れて運んでみると、5歩くらいしか歩けませんでした。

水かめで、往復4時間も歩いて運ぶ子どもたちがいることを知って、水の大切さを知りました。

使用済み切手のボランティア体験もしました。

夏休みにSDGsを知って、できることから始める機会になりました。

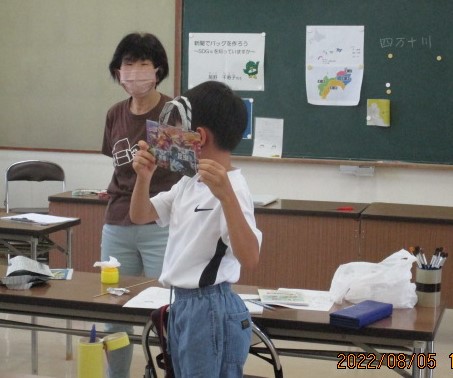

<<「新聞でバッグを作ろう~SDGs知っていますか~」を開催しました。>>

8月5日(金)に小学3年生から5年生が参加して、しまんと新聞バッグ作りに挑戦しました。

作り始める前に、講師からしまんと新聞バッグの歩みについてお話がありました。

四万十川で泳いだことがある参加者がいて、とてもきれいな川だと話していました。

SDGs14の「海の豊かさを守ろう」につながることも知りました。

今回は、2つのバッグを作ります。

1つ目は自分のためのバッグ、2つ目は誰かのためのバッグです。

たくさんの新聞紙の中から、テーマに沿う絵柄を選び作りました。

でんぷんのりを使ってバッグの形にしていきます。でんぷんのりは、とうもろこしやタピオカ等自然のものでできていることも学びました。

最後に、全員が作ったバッグを見せて発表しました。

「自分のためのバッグは、スポーツが好きなのでスポーツ選手の絵柄で作りました。誰かのためのバッグは、妹のために作りました。妹はキラキラしたものが好きなのできれいな絵柄を選びました。」と心もあたたかくなる発表会でした。

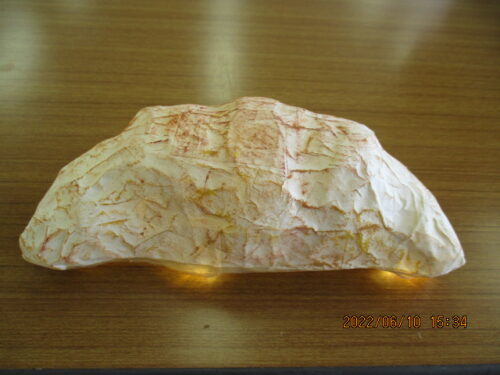

<<「おいしそうなパンのライトをつくろう!」を開催しました。>>

7月30日(土)に小学生1・2年生19名が参加して「おいしそうなパンのライトをつくろう!」を開催しました。

始めに、紙粘土で自分が食べたいパン、自分が好きなパンを作りました。

クロワッサンにメロンパン、チョコチップがのったパン等おいしそうなパンをイメージして作りました。

紙粘土で出来たパンをサランラップで包み、さらにアルミホイルで包み、小さく切った和紙を貼ります。

お友だちとパンのお話をしながら、和紙を一枚一枚コツコツと貼っていきました。

和紙が乾くまで公民館で預かり、紙粘土と和紙をはがします。

作品を取りに来てもらい、和紙のパンに色を塗って、ライトを点灯しました。

LEDランプが優しく光り、おいしそうなパンのライトが出来上がりました。

「自分の部屋に置こうかな。」「本物のパンみたいに出来て、うれしかった。」と感想がありました。

<<「せーのっでジャンプ!元気いっぱいダブルダッチ」を開催しました。>>

7月29日(金)に小学2年生から5年生が参加してダブルダッチを体験しました。

先生は、千葉県立津田沼高等学校ダブルダッチ部のみなさんです。

4グループに分かれて、2つの縄の間に入るタイミングから教えてもらいました。

ダブルダッチ部のお兄さん、お姉さんの「はい!」という合図に合わせて、小学生が跳んでいきます。

上手に跳べると、ハイタッチをして喜びました。

縄の中央に入っていき、その場で左右の足を交互にトン、トン、トンとジャンプする跳び方も練習しました。

最後は、ダブルダッチ部の素晴らしいパフォーマンスを観ました。

音楽に合わせたいろいろな技に、小学生から大きな拍手が送られました。

小学生からは、「すごく難しかったけど、コツがつかめて楽しかった。」「わかりやすく教えてもらい、またやってみたい。」と感想がありました。

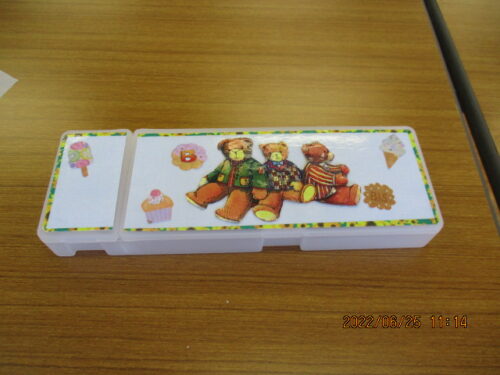

<<「デコパージュで大変身!ペンケースをつくろう!」を開催しました。>>

6月25日(土)に小学3年生から5年生17名が参加して、デコパージュの技法でペンケースを作りました。

無地のペンケースに、自分の好きな絵を切って、貼っていきます。

粘土を使って、絵に立体感を作っていく技法も教えてもらい挑戦しました。

最後に、仕上げ材を丁寧に塗って、ドライヤーで乾かすと絵が飛び出すようなペンケースが出来上がりました。

「作ったペンケースを大切にします。」と感想がありました。

空き箱に好きな絵を切ってデコパージュすると、自分だけの素敵な物入れになります。

デコパージュには、ものを大切にする気持ちも込められていることを学びました。

<<「教えて!しろくま先生、牛乳パックからカラフルうちわをつくろう!」を開催しました。>>

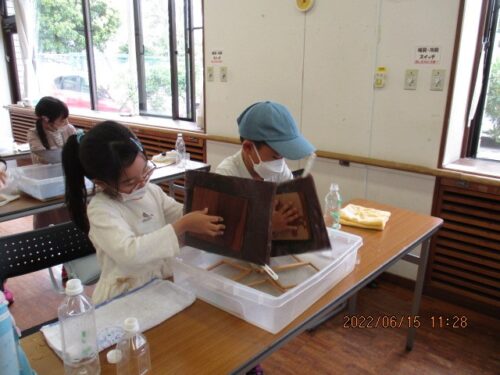

6月15日県民の日に、小学1・2年生が牛乳パックからうちわ作りを体験しました。

始めに、しろくま先生から紙のリサイクルや牛乳パックが何からできているか等のクイズをとおして、ごみを減らすリサイクルが地球温暖化防止になることを学びました。

水が入ったペットボトルの中に、牛乳パックのパルプを入れて、人間ミキサーになって振りました。パルプがふわふわになったら、お花紙で色をつけて、うちわのほねにのせていきました。タオルで水分を取ってカラフルなうちわが出来上がりました。

参加した小学生たちは、「牛乳パックがうちわになることを始めて知りました。」「夏に家で使うと涼しいね。」等の感想がありました。

<<「クリスマスケーキをつくろう!」を開催しました。>>

12月24日(金)に小学3~6年生16名が参加して、サンタクロースがのったカップケーキを作りました。

「みんなで楽しく作りましょう!」と、サンタクロースさんからのお話しでスタートしました。

グループで協力しながら、カップケーキの生地を作りました。

クリスマスの過ごし方やプレゼントの話をしながら、オーブンの中でカップケーキが膨らむようすを楽しそうに見ていました。

いちごを使ったサンタクロースは、いろいろな顔に出来上がり、カップケーキの上にそっと、慎重にのせていました。

出来上がりは自宅にお持帰りをして、おいしいクリスマスを迎えることができました。

<<「クリスマスカレンダー」を開催しました。>>

11月20日(土)午前の部 小学1・2年生12名、午後の部 小学1・2年生11名が参加して、クリスマスカレンダーを作りました。

始めに、サンタクロースが登場すると、参加した子どもたちは、目を丸くして驚いていました。

サンタクロースから「楽しくクリスマスカレンダーを作りましょう!」とお話があると、「はい!」と子どもたちの元気な返事がありました。

講師の鈴木久美子先生から、クリスマスの日まで楽しみに過ごすカレンダーの作り方を教えていただきました。

子どもたちは、思い思いに絵を描いたり、日にちのシールやお菓子をカレンダーに貼っていきました。

完成したクリスマスカレンダーを、お迎えに来た保護者に、満面の笑みで見せていました。

<<「水引きで小物づくり」を開催しました。>>

11月13日(土)に子ども講座「水引きで小物づくり」を開催しました。

参加者は小学3~6年生17名です。

会場には、講師の遠山明代先生の作品が飾られていました。入室した子どもたちは、先生の作品のすばらしさに驚き、講座が始まる前から興味がわいていました。

始めに館長のお話で、水引きの歴史を聞きました。遣隋使の時代から水引きがあったことを知り、歴史の深さに目を大きく開く子どもたちがいました。

今回 は、水引の基本であるあわじ結びで、かえるを作り、マグネットにしました。あわじ結びの図解を見ながら、3本の水引きを編んでいきます。3本の水引きがからみ合い、根気強く何度もやり直す子どもたち。高学年は、3年生のお手伝いをする姿も見られました。

全員が完成した達成感と日本の伝統を学ぶ楽しい時間となりました。

<<「クリスマスカレンダー」のご案内>>

クリスマスまでのまいにちが、ワクワク!

たのし~くなるクリスマスカレンダーをつくろう!

【にちじ】 11月20日(土)

1部 10:00~12:00 2部 13:00~14:30

【ばしょ】 谷津公民館 1階 こどものへや

【ていいん】 小学1・2年生 1部12名 2部12名

【もちもの】 はさみ、いろえんぴつ、くれよん、すいとう、作品を入れる手さげ

【ざいりょうひ】 250円

【申込み】10月10日(日)9:00~電話(先着順)

<<「水引きで小物づくり」のご案内>>

日本の伝統「水引き」でかわいい亀のマグネットを作ろう!

【にちじ】 11月13日(土)10:00~12:00

【ばしょ】 谷津公民館 1階 集会室

【ていいん】 小学3・4・5・6年生 15名

【もちもの】 はさみ、えんぴつ、けしごむ、すいとう

【ざいりょうひ】 300円

【申込み】10月9日(土)9:00~電話(先着順)

<<「気象予報士の夏休み講座~ミニ竜巻装置をつくってみよう!」を開催しました。>>

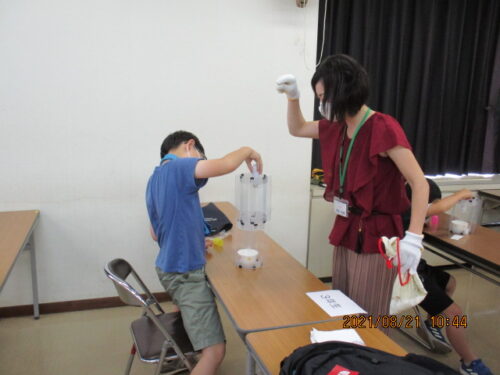

8月21日に子ども講座「気象予報士の夏休み講座~ミニ竜巻装置をつくってみよう!」を開催しました。

先生は、(一社)日本気象予報士会サニーエンジェルスの3名です。

始めに、参加した小学3年生から6年生の19名は「お天気クイズ」に挑戦しました。

「ミニ竜巻装置をつくってみよう!」では、竜巻装置を組み立て、竜巻を発生させました。

渦を巻いた竜巻を見ながら、「右回りかな?左回りかな?」

ミニ竜巻装置を2段に重ねると、大きな竜巻が発生しました。

竜巻の発生を知らせるサインや竜巻から身を守る方法も知りました。

「風をはかってみよう!」風速計で風をはかる体験をしました。

参加者には、風を起こす道具のうちわ、扇子、下敷き等を持ってきてもらいました。

最高記録は風速4メートル!うちわを使って風を起こした3年生です。

最大風速が17メートル以上に発達したものを「台風」と呼びます。非常に強い風であることを実感することができました。

最後に、台風による高潮が発生したとき、自分の家や学校がどうなるのかな?地図で確認してみました。

天気を知ることは、自分や大切な人を守ることにつながると学びました。

<<「みらいを考えよう!エコバッグづくり」を開催しました。>>

8月6日に子ども講座「みらいを考えよう!エコバッグづくり」を開催しました。

小学3・4年生11名が参加して、エコバッグづくりに挑戦しました。

ステンシルの技法で、真っ白な布バッグに自分の好きな絵柄をつけていきました。

夏の海やお花畑、動物がいっぱいのお気に入りのバッグが出来上がりました。

エコバッグづくりをとおして、身近なごみの削減や資源のリサイクルについて考えるきっかけになりました。

<<「光るモクモク雲のオーナメントを作ろう!」を開催しました。>>

7月30日に子ども講座「光るモクモク雲のオーナメントを作ろう!」を開催しました。

小学1・2年生20名が4つのグループに分かれて、楽しく作品を作っていきました。

講師は、アトリエわたぼうしの飯島愛子先生です。

始めに、しずく型のプラスチック板と厚紙に、アクリルガッシュという絵の具を使って、線や点、波型など自由に描いていきます。

次に、LED内臓雲型の厚紙にモクモクの綿をつけました。モクモクの綿が気持ちよくて、「綿菓子みたい!」と感触を楽しむ子ども達がいました。

ひもを雨に見立てて、雲型の厚紙に結んでいきます。

始めに色を塗ったしずく型にもひもを通して、雲型の厚紙に結んでいきます。

ひもを結ぶことが難しかったようですが、小さな手で何度も挑戦しました!

最後は、会場におうちの人を招いて、出来た作品の点灯式をしました。

キラキラときれいに光ると、会場いっぱいに拍手がわきおこりました。

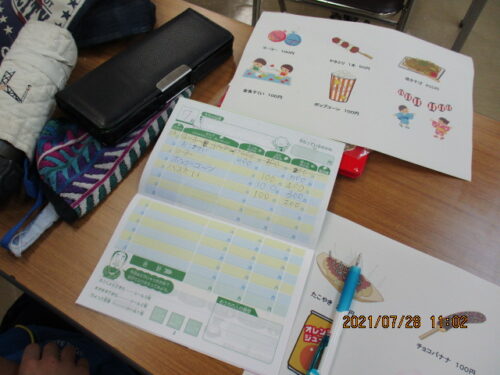

<<「夏休みからはじめるおこづかい帳!」を開催しました。>>

子ども講座「夏休みからはじめるおこづかい帳!」を開催しました。

小学1・2年生18名が参加して、始めにおかねのクイズに挑戦しました。

おかねの種類や昔のおかねのことを、千葉県金融広報委員会の金融広報アドバイザー、渡辺一江先生から学びました。

500円のおこづかいをもらって、お祭りにいくゲームもしました。やきとり1本50円、金魚すくい1回100円、かき氷1個100円、たこ焼きは200円です。

おこづかい帳に記録しながら、おこづかいの使い道を考えました。

500円を全部使うお友だち、欲しいものだけを買ったお友だちもいました。

最後は、貯金箱を作りました。色鉛筆やシールを使って、自分だけの貯金箱が出来上がりました。

おこづかいをどう使うか目標を立てて、ぜひ夏休みにおこづかい帳の記録に挑戦してみましょう!

<<夏休み子ども講座と子どもおはなし会と映画会のご案内>>

7月の子ども講座

講座NO.1

夏休みからはじめるおこづかい帳(ちょう)

【にちじ】

7/28(水)10:00~11:30

【ばしょ】

やつこうみんかん 2かい こうぎしつ

【ないよう】

かいものゲームやおかねクイズにチャレンジ!

ちょきんばこもつくるよ。

【ていいん】

小学1・2年生 20名

【もちもの】

えんぴつ、けしごむ、いろえんぴつ、ちょきんばこにはりたいシール、すいとう

【さんかひ】

むりょう

講座NO.2

光(ひか)るモクモク雲(くも)のオーナメントを作(つく)ろう!

【にちじ】

7/30(金)10:00~12:00

【ばしょ】

やつこうみんかん 1かい しゅうかいしつ

【ないよう】

空(そら)にうかぶモクモク雲(くも)のつるせるかざりを作(つく)ろう!

LED(えるいーでぃー)ランプできらきら光(ひか)るモクモク雲(くも)だよ。

【ていいん】

小学1・2年生 20名

【もちもの】

えんぴつ、けしごむ、えのぐのふで、はさみ、おてふきタオル、エプロン

もちかえりようエコバッグかかみふくろ(大きめサイズ)

【ざいりょうひ】

600円(えん)

講座NO.3 8月の子どもおはなし会と映画会

【にちじ】

8/4(水)10:00~11:00

【ばしょ】

やつこうみんかん 1かい しゅうかいしつ

【ないよう】

やつとしょかん司書(ししょ)によるたのしい紙芝居(かみしばい)や絵本(えほん)のよみかかせ

大きなスクリーンで映画(えいが)をたのしもう!

【ていいん】

おおむね4さいから小学1・2年生 30名

【もちもの】

すいとう

【さんかひ】

むりょう

8月の子ども講座

講座NO.4

みらいを考えよう!エコバッグづくり

【にちじ】

8/6(金)10:00~11:30

【ばしょ】

やつこうみんかん 2かい こうぎしつ

【ないよう】

動物やくだもの、お花などの型(かた)に

すきな色をぬって、じぶんだけのエコバッグをつくろう!

【ていいん】

小学3・4・5・6年生 15名

【もちもの】

はさみ、エプロン、からの1L(リットル)牛乳パック(ひらいていないもの)

えのぐふきとり用ぬの、すいとう

【さんかひ】

600円(えん)

講座NO.5

気象予報士(きしょうよほうし)の夏休みお天気講座

~ミニ竜巻装置(たつまきそうち)をつくってみよう!~

【にちじ】

8/21(土)10:00~11:30

【ばしょ】

やつこうみんかん 2かい こうぎしつ

【ないよう】

「風」についてしろう!

竜巻ができるしくみや「台風に挑戦(ちょうせん)ゲーム」体験

つくったミニ竜巻装置はお持帰りします。

【ていいん】

小学3・4・5・6年生 20名

【もちもの】

えんぴつ、けしごむ、すいとう、うちわ(したじきやせんす)1本

【さんかひ】

600円(えん)

講座NO.6

防災士(ぼうさいし)から学ぶ

~きょうからきみも防災隊長(ぼうさいたいちょう)!~

【にちじ】

8/25(水)10:00~12:00

【ばしょ】

やつこうみんかん 2かい こうぎしつ

【ないよう】

地震(じしん)がきたらどうする?

地面(じめん)がどろどろになる「液状化実験(えきじょうかじっけん)」や

ゆっくり地震の「長周期地震動実験(ちょうしゅうきじしんどうじっけん)」などを

体験しよう!

【ていいん】

小学3・4・5・6年生 20名

【もちもの】

えんぴつ、けしごむ、すいとう、ぼうし、動きやすいふくそう

【さんかひ】

むりょう

申込みについて

申込み受付開始日が異なります。ご注意ください。

講座NO.1~2→7/3(土)午前9時から電話受付先着順

講座NO.3~6→7/4(日)午前9時から電話受付先着順

問合せ・申込み電話番号 047-452-1509(月曜日を除く午前9時~午後5時)

<<「かわいいお菓子をつくろう!~アイシングのカップケーキ~」を開催しました。>>

6月27日(日)小学3・4・5・6年生16名が、子ども講座「かわいいお菓子をつくろう!~アイシングのカップケーキ~」に参加しました。

シュガーパウダー(アイシングの粉)に水を混ぜて、イチゴパウダーを入れピンク色のクリームを作ります。抹茶の粉を入れるときれいな緑色になりました。

今回は、ピンク色、緑色、紫色、白色の4色のクリームを使って、カップケーキにデコレーションをしました。

透明で三角の袋にクリームを入れて、絞り出しながらカップケーキに好きな絵を描いていきます。

「さあ、何を描こうかな?」

力を込めてクリームを絞り出します。

1個目よりも2個目、3個目、4個目とだんだん上手に描くことができ、グループのお友達と楽しく作っていきました。

持ってきた容器にきれいに並べて入れると、「お菓子屋さんになったみたい!」とみんなで完成を喜びました。

最後に、砂糖の原料や何時代に日本に伝わったといわれているか等のクイズをしました。

「砂糖のことをよく知ることが出来ました。」と4年生から感想がありました。

5年生は、出来上がったお菓子の箱をうれしそうに抱えながら「クッキーなどを作ってみたい。お菓子以外も作ってみたい!」と料理に興味をもってくれたようです。

<<「教えて!しろくま先生、地球温暖化ってなに???~うちわをつくろう!暑い夏がすずしくなるよ~」を開催しました。>>

6月15日(火)県民の日に子ども講座を開催しました。

テーマは「教えて!しろくま先生、地球温暖化ってなに???~うちわをつくろう!暑い夏がすずしくなるよ~」

一般財団法人千葉県環境財団からしろくま先生こと廣田由紀江先生をお迎えして、小学1・2・3年生20名が、牛乳パック紙すきうちわ作りを体験しました。

始めは、しろくま先生が鍋で2時間煮てきた牛乳パックから、つるつるの部分をはがします。

小さな手で集中して慎重にはがしていくと、真っ白な紙が出てきました。

はがして出てきた紙をビリビリにやぶいて、全員の分をボールに集めました。そして、ミキサーにかけてドロドロにします。

ざるにあげるとふわふわの紙(パルプ=紙のもと)が出来上がり、子どもたちから「わあ、お豆腐みたい」と声があがりました。

ペットボトルにふわふわの紙を丸めたお団子と水を入れて、人間ミキサーになってペットボトルをふります!

力いっぱいにふるお友達、優しくゆっくりふるお友達、紙が出来上がってくるようすがわかってきて、楽しくなってきました。

好きな色のお花紙を入れて、もう一度ふります。

あとは、うちわのほねの上にペットボトルの中身をそっとのせて、裏返して同じことをする。

板に挟んで、最後の力を込めて水をきると、色とりどりのうちわが出来上がりました!

牛乳パックの紙は、木から生まれたばかりの紙のもとで作られています。だから、リサイクルしないともったいないことを学びました。

「世界に一つだけのうちわができてうれしかった。」や「暑い夏ものりこえられそうで、役立ちそうです。」との感想がありました。

<<6月の子ども講座のご案内>>

1 教(おし)えて!しろくま先生(せんせい)

地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)ってなに???

~うちわをつくろう!暑(あつ)い夏(なつ)がすずしくなるよ~

- 日にち 令和3年6月15日(火)県民(けんみん)の日

- 時(じ) 間(かん) 午前(ごぜん)10時(じ)から11時(じ)30分

- 場(ば) 所(しょ) 谷津公民館 1階(かい) 集会室(しゅうかいしつ)

- 対(たい) 象(しょう) 小学1・2・3年生20名

- 持(も)ち物(もの) からのペットボトル(ふたつき)1本

浴用(よくよう)タオル

(幅(はば)約(やく)35×長(なが)さ約(やく)90㎝)2枚(まい)

水筒(すいとう)

- 材料費(ざいりょうひ) 200円

2 かわいいお菓子をつくろう!

~アイシングのカップケーキ~

日にち 令和3年6月27日(日)

- 時(じ) 間(かん) 午後1時(じ)30分から3時(じ)30分

- 場(ば) 所(しょ) 谷津公民館 2階 調理室

- 対(たい) 象(しょう) 小学3・4・5・6年生16名

- 持(も)ち物(もの) エプロン、三角巾(さんかくきん)(バンダナ)

うわばき、水筒(すいとう)、おてふきタオル

持帰(もちかえ)り用(よう)容器(ようき)

(横(よこ)約(やく)15×縦(たて)約(やく)15×高(たか)さ約(やく)7㎝)

- 材料費(ざいりょうひ) 300円

小麦粉、卵、牛乳を使用します。

★こちらの6月15日と6月27日の講座の募集は終了いたしました。

初めてのご利用の方

初めてのご利用の方 よくある質問

よくある質問